探讨朱熹解释孟子“圣人,百世之师也”章“亲炙”为“亲近而熏炙之也”_高中和原创

热度: loading...

原文【孟子曰:“圣人,百世之师也,伯夷、柳下惠是也。故闻伯夷之风者,顽夫廉,懦夫有立志;闻柳下惠之风者,薄夫敦,鄙夫宽。奋乎百世之上。百世之下,闻者莫不兴起也。非圣人而能若是乎,而况于亲炙之者乎?”】《孟子•尽心下》

当下译文【孟子说:“圣人是百代师表,伯夷、 柳下惠正是这样的圣人君子。 因此,听说过伯夷风尚的,贪婪者就会变得廉洁,懦弱的人就会变得坚强;听说过柳下惠风尚的,刻薄者就会变得厚道,狭隘者就会变得宽容。百代之前他们奋发有为,百代之后听说二人风尚的人无不倍感振奋。他们要不是圣人,能达到这样的效果吗? 更何况亲自受到熏陶的人呢?”】

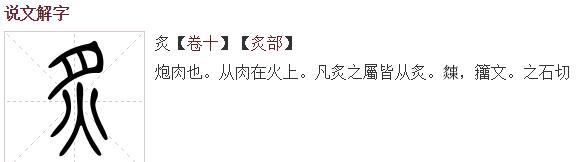

先来看“炙”字的本义,会意,从肉从火。小篆字形,肉在火上烤。本义:烧烤,把去毛的兽肉串起来在火上薰烤。“柔者炙之。乾者燔之。《颜氏家训》”柔软的东西用火烧叫“炙”,硬的东西用火烧叫“燔”。“炕火曰炙。正義云。炕、舉也。謂以物貫之而舉於火上以炙之。”

篆书上部的类似于“夕”,是一根“U”形的叉子叉一块肉,这里面的两点代表那块肉。所以本义是动词,把肉串起来在火上烤,也可过渡到名词“烤肉”。但是和烟“熏”相去甚远,更和品性的“熏陶”更离得远,不知朱熹是如何得到“熏炙”,“熏陶”之意的。当下通行的这字的解释有【1烤:炙兔。焚炙忠良。炙手可热(热得烫手,喻权贵气焰很盛)。

2烤肉:脍炙人口(美味人人爱吃,喻好的诗文、事物大家都称赞)。

3喻受到熏陶:亲炙(直接得到某人的教诲或传授)。】

第三种我以为是朱熹的偏差流传至今。关于“亲炙”,朱熹注:“亲近而熏炙之也。” 误矣。

孟子说过:“耆秦人之炙,无以异于耆吾炙。”意思是“爱吃秦人的烤肉,与爱吃我自己的烤肉没有什么不同”,这里也是名词“烤肉”。

再来看“亲”字,在《孟子》中有“家人”之意,名词,如【孟子曰:“吾今而后知杀人亲之重也:杀人之父,人亦杀其父;杀人之兄,人亦杀其兄。然则非自杀之也,一间耳。”】有“亲近”之意,动词,如【“嫂溺不援,是豺狼也。男女授受不亲,礼也;嫂溺援之以手者,权也。”】

有“亲爱”之意,动词,【《小弁》之怨,亲亲也。亲亲,仁也。固矣夫,高叟之为诗也!】译为:“《小弁》诗中的忧怨,正是亲近亲人。亲近亲人,就是相互亲爱。高老先生这样解诗真是片面啊。”第一个“亲”是动词“亲爱”。所以“亲炙”的“亲”解释为“喜爱”、“喜欢”。

“亲炙”如何解呢?我理解为“喜吃烤肉”,依照本义。

朱熹把“亲炙”理解为亲身受熏陶,应该来自于他对“非圣人而能若是”紧接“闻者莫不兴起也”的理解,中间是逗号连接,有了圣贤的引领,百世之后的听说事迹的人没有不振刷自己的。不是圣人的普通人也能做到这样,何况亲身接受伯夷、柳下惠熏陶的人呢?这样理解,朱熹应该犯了两个错误:

一是直接无视“乎?”这个反问。孟子的本义是“如果不是圣人,能(做得到)像这样(影响深远)吗?”他的答案是“不,只有圣人才能做到影响到百代”。朱熹直接确定为“普通人能做到这样(闻风而兴)”。

二是“非圣人而能若是乎”不应直接连前句,而应该是另起一层,是和首句“圣人,百世之师也”相对应,至少是平级并列关系,举伯夷、叔齐是为了论证圣人对百代有巨大影响力,振刷的作用,孟子笔锋一转,论述新的一层,不是圣人是不能做到的,何况嗜好吃烤肉这样的沉溺于物欲的人呢?

孟子不是不鼓励人人去做圣贤,否定普通人成为圣贤的可能,否定人自发的修养的尝试,他是冷静地看到有太多的庸人整日沉溺于食、色等低级感官的享受,连普通君子的境界尚未达到,更遑论去做可以启迪、振奋百代的圣贤了。这是孟子对“上下求索”于道德完善路上的修炼者抱有更高的期望,是对他们更为有力的鞭策。

我的理解是【孟子说:“圣人是百代人的老师,伯夷、 柳下惠正是这样的圣人君子。 因此,听说过伯夷风尚的,贪婪者就会变得廉洁,懦弱的人就会变得自立;听说过柳下惠风尚的,刻薄者就会变得厚道,狭隘者就会变得宽容。百代之前他们奋发有为,百代之后听说二人事迹的人没有不振作的。如果他们俩不是圣人能(做得到)像这样(影响深远)吗?(即不是圣人是做不到的),更何况那些嗜好吃烤肉的人呢?】

补充一个猜测,孟子是不是看到他身边有特别嗜好烤肉的人,而那人又高喊要做圣贤,所以发出这番讽谏,这人有可能是孟子供职的诸侯、国君,也可能是他的弟子。

另,受伯夷、叔齐二人直接熏陶的人没有几人,孟子是否单独为这而提出来说事儿也值得怀疑。

写于2022年2月10日